一度に入社する人数が多い企業や、通年採用で毎月入社者がいる企業では、入社前の案内や手続きだけでも相当な業務量になります。

そんななか、『Alternative Work』を運営する株式会社キャスター(約800名がフルリモートワークを実施)では、入社前のオンボーディング時に一風変わった仕組みがあります。

それは「架空の社員が入社案内を行う」という仕組みです。今回は、その方法やメリット、運用の背景をお伝えします。

実在しない人物が入社案内?架空の社員が活躍するからくり

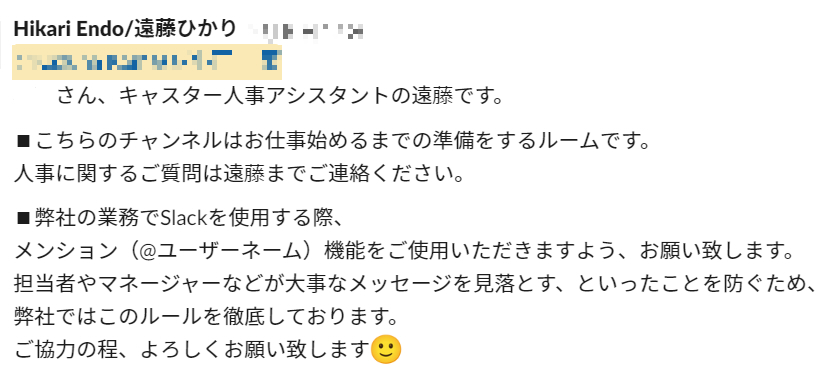

キャスター社では通年採用をおこなっており、毎月新しいメンバーがジョインします。そこで、入社案内や手続きで新メンバーとやりとりをするのが「遠藤ひかり」という人物です。

ただし、「遠藤ひかり」は実は実在しないバーチャル上の人物です。というのも、「遠藤ひかり」はSlackのチャット上で運用している「共通アカウント」なのです。

共通アカウントとは、複数人で1つのアカウントを共有し、共同で運用していくアカウントを指します。つまり、「遠藤ひかりの中の人」が複数人いるということです。実際、遠藤ひかりは4,5人のメンバーで成り立っています。

キャスター社で共通アカウントの運用を始めたのは、2016年頃。もともとオンラインでBPOサービスを展開し、あらゆる業務のマニュアル化を徹底していた背景もあって、社内業務を効率的におこなう方法として共通アカウントを活用してみようということになりました。

共通アカウントを運用するメリット

「なぜ、わざわざ実在しない人物を設定する必要があるのか?」

そんな声が聞こえてきそうですが、ここからは共通アカウントを運用するメリットについてお伝えします。実は、共通アカウントの活用は、やりとりをするメンバーと運用者の両方にとって大きなメリットがあります。

属人化の防止

共通アカウントの最大のメリットは、業務の属人化を防ぐことができる点です。

共通アカウントを複数人で運用するためには、知識・認識・ノウハウなどの標準化が必要です。そのための業務のマニュアル化やトレーニングなどは必須ですが、それ故にメンバーの休暇や異動、退職などが起こった時にもいつもと変わらず業務を進めることができます。

また、情報を1ヶ所に集約できることも大きなメリットです。個別に問い合わせが来ることによる業務負荷のばらつきや対応漏れを防ぐことにも繋がります。パーソナルな相談については個別で対応しつつ、その他の情報を集約できることで、認識の擦り合わせやマニュアルのアップデートもおこないやすくなります。

特に、入社前は契約の手続きや就業規則についてなど同じような内容をやりとりすることが多いため、標準化・マニュアル化しやすく、入社前のオンボーディングは共通アカウント運用の一歩として始めやすいと言えます。

相談先がわかりやすい

メンバーにとっての大きなメリットは、相談先がわかりやすいという点です。

リモートワークの有無に関わらず、新しく会社に入った人が「人事部の誰に聞けばいいかわからない」、「◯◯さんと聞いてたのに、今日はお休みだった」などという状況に陥ることはよくあります。

そこで活躍するのが共通アカウントです。複数人で運用しているため、共通アカウントにはお休みも異動も退職もありません。

「人事のことは〇〇」「経理のことは△△」と決めてしまえば、メンバーが問い合わせ先に迷うことはなくなります。

まだまだいる架空社員たち

入社前のオンボーディングに限らず、共通アカウントはあらゆる部署で活用できます。キャスター社では、「遠藤ひかり」の他にも複数の共通アカウントが存在し、たとえば以下のような役割を担っています。

<年調さん>

年末調整を担当する「年調さん」。年末調整の時期(11月~3月)に大活躍。書類の提出方法や源泉徴収票の発行など、年末調整に関するやりとりに対応します。

<勤怠マン>

勤怠を管理する「勤怠マン」。勤怠ルールや勤怠チェックの呼びかけはもちろん、有給休暇の消化推奨、夏季休暇のお知らせなどを定期的に発信します。慶弔休暇の取得や副業など、勤怠に関する問い合わせは勤怠マンに寄せられます。

この他にも、入社後の人事総務全般を担当する「ロームくん」や、個人情報を含む書類関連を担当する「まるひちゃん」などの共通アカウントが活躍しています。

このように、キャスター社では社内業務に限り、さまざまな部署で共通アカウントを活用することによって生産性アップに繋げています。

「実在しないのであれば、いっそbotのように自動化すればいいのでは?」という意見が出るかもしれませんが、実際に中の人が存在することで信頼感や安心感を得やすいという考えから、キャスター社では複数人が運用する「共通アカウント」という方法を採用しています。

入社前のオンボーディングをはじめ、社内業務の効率化にお悩みの際は、ぜひ参考にしてみてください。

編集部EDITORIAL

Alternative Work編集部が働き方にまつわるトピックをお届けします。

メールマガジン

仕事のヒントが見つかる情報をお届けしています。

メールマガジン

仕事のヒントが見つかる情報をお届けしています。