個人の容姿だけでなく、声や話し方までそっくりの「デジタルクローン」。AIを活用した最新テクノロジーの1つで、すでに複数の企業でビジネス活用が進んでいます。企業がデジタルクローンを活用するメリットやシーンには、どんなものがあるのでしょうか。

社長に代わりデジタルクローンが決算を説明?

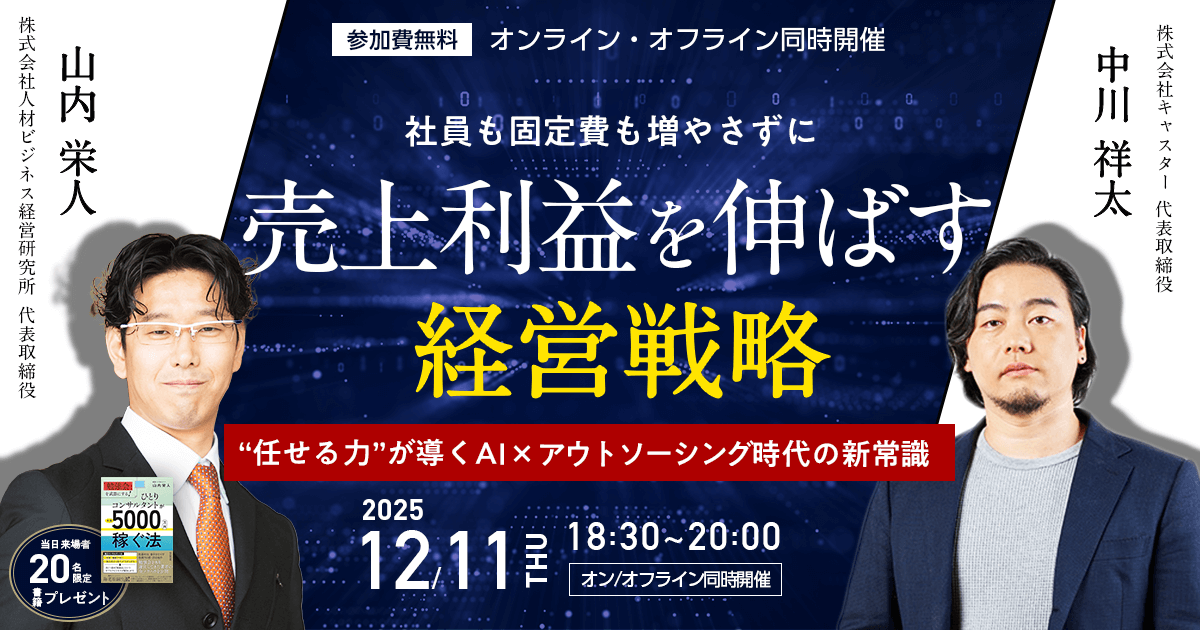

『Alternative Work』を運営する株式会社キャスターでは、2025年5月に開催した決算説明会に代表取締役・中川祥太のデジタルクローンが登場しました。動画にデジタルクローンが現れ、決算について説明。また、デジタルクローンが94秒という短尺で決算の要点を語った動画も公開しました。

この動画は、顔写真をもとにAIによってつくられた画像と、本人の声とAIの音声合成を組み合わせてつくられた音声で制作されています。聞き手にとって違和感がなく、本人が話しているかのような自然な喋り方。単なる機械音声や、容姿だけ似せたCGとは異なるハイクオリティな仕上がりで、聴衆に向けて話しかけているような臨場感が出ています。

他にも、デジタルクローンを提供し始めている企業もあります。例えば、株式会社リコーも特定の個人をモデルにしたデジタルクローンの提供を開始しています。

実際、DXソリューションを提供する株式会社久永(鹿児島県)の久永修平社長のデジタルクローンを作成した実績も。久永社長のデジタルクローンは、2025年3月に行われた同社の創立記念イベントに登壇し、今後の抱負などを語りました。

※株式会社キャスター公式note:https://note.com/caster_official/n/n462435db7f1d

※リコー ニュースリリース:https://jp.ricoh.com/release/2025/0411_1

そもそもデジタルクローンって?

デジタルクローンは、AIを活用した最新テクノロジーです。本人の画像や音声、テキストなどのデータを生成AIに読み込ませてつくるのが一般的で、喋り方や声、表情などが本人そっくりに複製された、デジタル上の“分身”ともいえます。

ただし現状はまだ、本人の補助的な役割を果たすものです。今後は、価値観やものの考え方なども学習させて本人そっくりに仕上げ、具体的なタスクをこなすAIエージェントとしての活用も期待されています。デジタルクローンが雑談をしたり趣味の話をしたりと、本人の個性や人間らしさまで再現できるようになる日も遠くないかもしれません。

企業がデジタルクローンを活用するメリット

徐々に始まりつつある、デジタルクローンのビジネス活用。一般的な企業が活用するメリットとして、どんなことが挙げられるでしょうか。

人的リソースを削減し、生産性アップ

デジタルクローンは、人的リソースを削減できるのが魅力の1つです。

例えば、企業の説明会やイベント登壇、動画やメディアへの出演、社内外への情報発信などを、経営者/出演者の“分身”であるデジタルクローンに代行させることができます。その結果、スタジオのレンタルや事前打ち合わせ、リハーサル、動画撮影などの工程が不要になり、準備や制作にかかるリソースを大幅に減らすことができます。空いた時間で、経営者本人は重要な会議に出たり、経営判断をしたりといったコア業務に集中できるでしょう。

また運営や制作をサポートしている従業員も、これまで必要だったタスクが減り、本来注力するべき戦略や設計、コンテンツ内容などに専念できます。リソースを最適化できる分、本質的な生産性の向上につながるでしょう。

デジタルクローンは、モデリングされる本人だけでなく、企業全体にさまざまなメリットを期待できるのが特徴です。

企業発信を強化

デジタルクローンを使えば、スピーディーに複数の発信をすることができるので、企業の発信強化にもつなげることができます。

例えば、株主や投資家向けのIR動画、採用候補者に向けた会社説明動画、社内向けの情報共有動画、SNS発信用のショート動画など、それぞれ異なるターゲットに向けたメッセージを手軽に用意できるようになります。

また、最新テクノロジーであるデジタルクローンを活用しているということ自体も、企業ブランディングにつながると期待できます。最新技術への適応の早さや判断の柔軟さなどポジティブな面をアピールできるでしょう。

活用が想定される具体的なシーン

デジタルクローンは、具体的にどんなシーンで活用できるのでしょうか。5つのカテゴリーに分けて整理しました。

1. 社外向けの発表、情報発信

キャスターの活用例にあるように、デジタルクローンは、新サービスの発表、IR・株主向けの説明など社外のステークホルダーに向けた発表・発信に適しています。

デジタルコンテンツであることから、視聴者が自分の好きなタイミングで見られることに加え、声や表情なども本人にそっくりなため機械的に伝えられている印象を抱きにくいのが特徴です。

2.多言語対応

デジタルクローンを多言語対応させることで、他国へ向けても発信できます。内容を正確に伝えられるのはもちろん、どの言語でも本人と同じ声のトーンや表情で語りかけることができるのがメリットです。

3.理念・文化の継承

社内で、理念やアイデンティティを共有することにもデジタルクローンが向いています。

とくに、企業トップのメッセージや、ミッション・ビジョンといった概念、事業にかける思いや決意などについては、テキストよりも本人が話しているという視覚的要素をふまえたほうが、熱意やニュアンスが伝わりやすい場合もあるでしょう。

また、デジタルクローンを通じて歴代の経営者の語り姿を残すことで、企業理念や文化などを、より自然な形で伝えられます。スタートアップや家族経営の企業などでは、創業者の哲学や思いが、企業としてのアイデンティティに直結している例も多くあります。それらを次世代のメンバーへ語り継ぐことで、事業承継にも役立つかもしれません。

4.人材育成、スキルの共有

現場で大きな成果を出しているエース級メンバーや、キャリアが長くたくさんの経験値を持つメンバーのスキルは、企業にとって大きな資産です。

そんなメンバーの働きぶり、仕事の進め方、話し方などをデジタルクローンで残すと、他のメンバーにとって「生きた教材」になります。デジタルクローンを通して、そうした暗黙知を他のメンバーにも継承でき、研修やナレッジシェアに役立てられます。例えば営業部門なら、エースメンバーの商談の様子や会話のコツ、クライアントワークのスキルをデジタルクローンに再現させることで、人材育成や新人指導に生かせます。

5.採用活動

採用候補者に向けた情報発信にもデジタルクローンを使えます。

例えば経営者が自社の事業や思いを語ったり、人事担当者がメンバーのキャリアプランや研修内容、福利厚生などについて解説したりする際にも活用できます。

人的リソースを減らしながら、いろいろなシーンで活用できるデジタルクローン。その真価は単なる「業務効率化」「タスクの軽減」だけではありません。「誰かの存在を拡張する」ツールとして、自社に合った活かし方を考えてみてください。

『Alternative Work』では、定期的にメルマガを配信中!ニュース、時事ネタから仕事のヒントが見つかる情報まで幅広くお届けします。ぜひ、ご登録ください。

登録はこちら

さくら もえMOE SAKURA

出版社の広告ディレクターとして働きながら、パラレルキャリアとしてWeb媒体の編集・記事のライティングを手掛ける。主なテーマは「働き方、キャリア、ライフスタイル、ジェンダー」。趣味はJリーグ観戦と美術館めぐり。仙台の街と人、「男はつらいよ」シリーズが大好き。ずんだもちときりたんぽをこよなく愛する。

メールマガジン

仕事のヒントが見つかる情報をお届けしています。